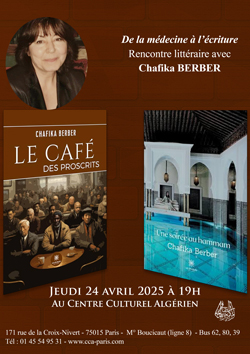

De la médecine à l’écriture, rencontre littéraire avec l’autrice Chafika BERBER - Jeudi 24 avril 2025 à 19h

Modérateur : Abdou Berber, écrivain

À quel moment écrire ?

La question s’est posée, silencieuse, tout au long des années rythmées par les examens, les concours, les stages. Le temps et l’espace étaient occupés par les exigences de la formation, puis par celles du métier. Aucune place pour l’écriture ! Le quotidien d’un médecin – et j’imagine que cela vaut pour bien d’autres professions – laisse peu de place à une vie familiale ou sociale équilibrée. Combien de sorties annulées, de congés reportés ? Pourtant, certains ont su concilier leur engagement professionnel avec une activité artistique, qu’elle soit musicale, littéraire ou picturale. Je n’ai pas eu cette faculté-là. Submergée par le stress et l’impératif de réviser sans cesse les « conduites à tenir devant… », les posologies, les diagnostics, je n’ai pu, à ce moment-là, mener deux vies de front.

Et puis, un jour, la retraite a pointé son nez.

Ce fut à la fois une délivrance et un recommencement.

Comment décrire ce bonheur d’avoir, enfin, du temps pour soi ? Le jour comme la nuit, la semaine comme les week-ends… L’esprit enfin libéré des contraintes.

L’écriture, comme la lecture, s’est imposée alors comme une source précieuse d’émotion.

Des émotions anciennes et nouvelles, puissantes et fondatrices. Celles de l’enfant née en France dans une cité populaire, où l’existence ressemblait à un joli conte. Puis, le choc du départ pour l’Algérie, le désarroi d’une petite fille de dix ans, privée de ses amis, de son école, de ses repères.

Mais aussi, l’adolescence radieuse dans une Algérie toute neuve, qui bâtissait ses écoles, ses universités, et offrait un enseignement rigoureux.

Jeune adulte, j’y ai découvert la vie militante, les associations de défense des droits des femmes et des libertés citoyennes. Ce fut une existence dense, où se croisaient les traditions de nos mères – qui nourrissaient nos corps et nos âmes de miel, d’huile d’olive, de mythes et de légendes – et un lent, paisible mouvement vers l’ouverture au monde.

Les contes de Perrault, les histoires de Djeha, les romans de Mohammed Dib, de Rachid Mimouni, de Zola, de Maupassant, de Kateb Yacine ou de Dostoïevski… Un mélange subtil et fécond qui a façonné mes jeunes années.

Et puis, un nouveau départ. Précipité, brutal.

Militer dans les années noires faisait de vous une cible. Il a fallu fuir.

La France, à nouveau.

Où l’on découvre que Voltaire a perdu de sa verve, que les libertés ne sont pas une mais multiples – et que cette fragmentation peut faire perdre à chacune son essence. L’exil, son amertume, de nouvelles lectures, de nouvelles colères, et de nouveaux élans.

L’envie d’écrire s’est alors transformée en besoin.

Et la retraite est arrivée à point nommé.

Les enfants devenus autonomes, la frénésie des jours rendue… Il y avait enfin du temps.

Du temps pour apprendre, lire, écrire, se corriger. Et recommencer. Lire encore. S’interroger. Se réinventer. Un vrai bonheur.

Commencer par de simples romans de fiction m’était difficile.

Mon premier roman, Une soirée au Hammam, est avant tout un hommage aux femmes. Il s’inspire de récits issus du réel, de tranches de vie que j’ai côtoyées, que des amies ou des proches ont reconnues. Ce n’est ni un roman à thèse ni une plainte. C’est un texte narratif, tissé à partir de murmures échappés du hammam ou du salon de coiffure. Des scènes parfois dures, que j’ai tenté de porter dans une langue douce, légère.

Le second roman, Le café des proscrits, est né d’un surgissement plus brutal. Il est né de rencontres avec des exilés, de cette douleur diffuse provoquée par la perte de repères, et de cette étrange expression : « une intégration réussie », souvent synonyme de renoncement à sa propre culture.

Le hammam pour les femmes. Le café pour les hommes.

Certains ont vu dans cette division un choix discriminatoire. Peut-être. Mais à mes yeux, le hammam est un espace profondément féminin, propice aux confidences. Et les cafés représentaient, pour beaucoup d’hommes exilés, un lieu de parole : un endroit à la fois pudique et bavard, qui ravivait des bribes du passé, lissait un présent parfois douloureux, et éludait un futur incertain.

L’écriture, pour moi, est devenue une seconde vie.

Un rêve d’adolescente que la retraite a permis de réaliser. / Chafika BERBER